本記事では、この課題を解決する鍵となる「SOAR」について、その仕組みやメリット、導入を成功させるための具体的なステップまで、網羅的かつわかりやすく解説します。

SOARの基本を徹底解説

SOARとは?セキュリティ運用を自動化・効率化するプラットフォーム

SOAR(Security Orchestration, Automation and Response)とは、セキュリティ運用の自動化と効率化を実現するための統合基盤です。これまで人手で行っていた定型的な対応作業を、SOARが代行・支援することで、対応の迅速化、品質の向上、運用負荷の軽減を実現します。

SOARを構成する3つのコア機能

SOARは、以下の3つのコア機能で構成されています。

① Orchestration(オーケストレーション)

「指揮・連携」を意味するオーケストレーションはファイアウォール、EDR、脅威インテリジェンスなど、組織内に散在するさまざまなセキュリティツールをAPI経由で連携させ、一連の対応プロセスを統合的に管理・実行します。

② Automation(オートメーション)

SIEMなどから受け取ったアラートをトリガーに、脅威情報の収集、IPアドレスの地理的位置の特定、マルウェアの分析、不正な通信の遮断といった一連の作業を、あらかじめ定義された手順に従って自動的に実行します。

③ Response(レスポンス)

インシデントの発生から終息までの対応状況や調査結果、担当者のアクションといった情報を一元的に管理(ケース管理)します。これにより、関係者への正確な情報共有や、対応後の報告書作成を効率化します。

SOARの核となる「プレイブック」とは?対応の標準化を実現する仕組み

SOARの能力を最大限に引き出すのが「プレイブック」です。これは、インシデントの種類ごとに、「いつ、誰が、何をすべきか」という対応手順をあらかじめ定義しておきます。このプレイブックがあることで、担当者のスキルに依存せず、常に一定品質の対応を自動で実行できます。

なぜ今SOARが必要なのか?

SOARの必要性が叫ばれる背景には、企業を取り巻く脅威の深刻化と、セキュリティ運用の現場が抱える構造的な課題があります。

激化するサイバー攻撃と「アラートの洪水・アラート疲れ」

サイバー攻撃は年々その数を増し、手口も巧妙になっています。その結果、SIEMなどの検知システムが発するアラートの数は爆発的に増加。セキュリティ担当者は、この“アラートの洪水”の中から本当に危険な脅威を見つけ出し、対応する作業に追われるようになっています。これが「アラート疲れ」という深刻な問題となっています。

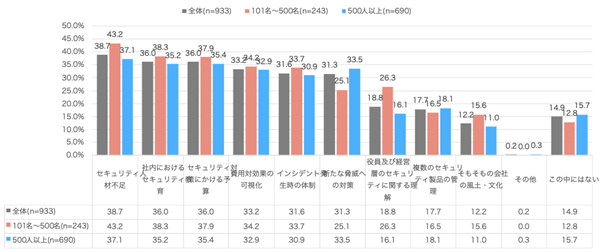

深刻化するセキュリティ人材不足

脅威が増加する一方で、それに対処する専門知識を持ったセキュリティ人材は世界的に不足しています。当社の調査(NTTセキュリティ・ジャパン調べ、従業員規模101名以上、情報システム担当者933名へのアンケート)では、全体の38.7%が「セキュリティ人材不足」を課題として挙げており、特に101~500名規模の企業では43.2%にものぼります。限られた人材で、増え続ける脅威に対応するには、自動化による効率化が不可欠です。

インシデント対応の遅れが招く致命的なビジネスリスク

ランサムウェア攻撃などでは、インシデントの発見や対応が数時間遅れるだけで、事業停止や顧客情報漏洩など、致命的な損害につながる可能性があります。迅速な初期対応は、もはや単なる技術的な課題ではなく、経営課題そのものです。

SOAR導入がもたらす4つのメリット

SOARを導入することで、企業は「アラート疲れ」や「人材不足」といった課題を解決し、以下の4つの大きなメリットを得ることができます。

メリット | 内容 | 企業にとっての価値 |

|---|---|---|

① 対応の迅速化 | - 初動対応を自動化 | - MTTR(平均対応時間)を短縮 |

② 運用の標準化 | - プレイブックで対応プロセスを均一化 | - 属人化を排除 |

③ 人材価値の最大化 | - 定型作業からアナリストを解放 | - 高度な業務へ人材を集中 |

④ 監査対応の効率化 | - 全てのアクションを自動で記録・証跡化 | - レポート作成工数を削減 |

メリット①:インシデント対応の劇的な迅速化(MTTRの短縮)

SOARは、人間では数時間かかっていた脅威情報の収集、分析、端末の隔離といった一連の初動対応を、数秒から数分の単位で自動実行します。これにより、インシデント対応に要する平均時間(MTTR:Mean Time To Respond)を劇的に短縮し、被害の拡大を最小限に抑えます。

メリット②:セキュリティ運用の標準化と属人化の排除

プレイブックに基づいた自動対応により、インシデント対応のプロセスが標準化されます。担当者の経験やスキルレベルに依存することなく、常に一定の品質で最適な対応が実行されるため、属人化から脱却できます。

メリット③:セキュリティ人材の負荷軽減と価値の最大化

定型的なアラート対応をSOARに任せることで、高度な専門知識を持つセキュリティ人材を単純作業から解放します。これにより、アナリストは脅威ハンティングや高度な分析、戦略立案といった業務に集中でき、その人材価値を最大化できます。

メリット④:監査対応の効率化とエビデンス管理の強化

SOARは、実行したすべてのアクションをタイムスタンプ付きで自動的に記録します。これにより、インシデント対応の履歴が正確な証跡(エビデンス)として残り、PマークやISMSなどの監査やコンプライアンスレポートの作成にかかる工数を大幅に削減できます。

SOARと関連ソリューションとの違い

SOARとSIEMの違い:「対応の自動化」と「脅威の検知」

SIEMの主な役割が、膨大なログの中から脅威の兆候を「検知」することであるのに対し、SOARの役割は、検知された脅威に対して、その後のプロセスを「自動化」し、迅速に対応することです。

SOARとXDRの違い:「マルチベンダー連携」と「単一ベンダー完結」

XDR(Extended Detection and Response)は、主に単一のベンダーが提供する製品群(エンドポイント、メール等)を緊密に連携させ、検知から対応までを最適化するソリューションです。対してSOARは、様々なベンダーの製品を連携させる「マルチベンダー」環境を統合するアプローチであり、より柔軟性が高い点が特徴です。

【一覧表】各ソリューションの役割比較

観点 | SIEM | SOAR | XDR |

|---|---|---|---|

主な目的 | 脅威の検知・可視化 | インシデント対応の自動化 | 検知と対応の効率化 |

対象範囲 | 組織全体のログ | セキュリティ運用プロセス全体 | 特定ベンダー製品群 |

アプローチ | ログの相関分析 | プレイブックによる自動化 | 単一ベンダー内での連携 |

SOAR導入を成功させるための5つのステップ

SOARの導入効果を最大化するには、計画的なアプローチが不可欠です。導入を成功に導くための実践的な5つのステップの概要は以下の通りです。

ステップ | 主な活動内容 |

|---|---|

1:ユースケースの特定 | - 自動化する作業の洗い出し(例:フィッシング対応) |

2:現状プロセスの可視化 | - 現在の手動での対応手順を文書化 |

3:プレイブックの設計 | - 可視化した手順を基に、自動化のワークフローを作成 |

4:製品選定とPoC | - 複数の製品を比較検討(連携機能、操作性など) |

5:段階的な導入と改善 | - 効果が実証されたものからスモールスタート |

ステップ1:自動化対象のユースケース特定と目標設定

まず、「フィッシングメールへの対応」「マルウェア感染端末の隔離」など、最も頻繁に発生し、かつ対応工数がかかっている作業を洗い出します。その中から、自動化による効果が最も高いユースケースを特定し、「対応時間を〇分以内に短縮する」といった具体的な目標を設定します。

ステップ2:既存の対応プロセスとツールの可視化

特定したユースケースについて、現在のアナリストの対応手順を一つひとつ書き出し、プロセスを「可視化」します。同時に、そのプロセスで利用しているセキュリティツール(メールゲートウェイ、EDR、サンドボックス等)をリストアップし、SOARと連携可能かを確認します。

ステップ3:プレイブックの設計・開発

可視化したプロセスを基に、具体的なプレイブックを設計します。どのタイミングで、どのツールを、どのように動かすのか、条件分岐や承認プロセスも含めて詳細なワークフローを作成します。多くのSOAR製品には、この設計を支援するGUIベースのビルダーが用意されています。

ステップ4:製品選定とPoC(概念実証)

連携したいツールとのコネクタ(インテグレーション)の豊富さ、プレイブックのカスタマイズ性、操作性などを評価軸に、複数のSOAR製品を比較検討します。そして、最も有力な製品でPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施し、実際の環境でユースケースが問題なく自動化できるかを検証します。

ステップ5:スモールスタートと継続的な改善

PoCで効果を実証できたユースケースからスモールスタートで本番導入を開始します。最初から全てのインシデントを自動化しようとせず、一つのプレイブックを確実に運用し、その効果を測定しながら、徐々に自動化の範囲を広げていくアプローチが成功の鍵です。

SOAR運用の主な課題と解決策

プレイブックの継続的な開発・メンテナンス

組織のIT環境の変化や、新たな攻撃手法の登場に合わせて、プレイブックは継続的に見直し、改善していく必要があります。一度作って終わりではなく、定期的なメンテナンスが不可欠であり、そのための工数やスキルが求められます。

連携するツールのAPI仕様や制約

SOARはAPIを介して他のツールを操作しますが、連携先のツールのAPI仕様(例:呼び出し回数制限など)によっては、想定していた自動化が実現できない場合があります。導入前に、主要な連携ツールのAPI仕様を確認しておくことが重要です。

解決策としてのマネージドサービス(SOC/MDR)の活用

自社でプレイブックの継続的な開発・運用を行うリソースやスキルが不足している場合、専門家が運用を代行・支援するマネージドサービス(SOC/MDRサービス)の活用が有効な解決策となります。専門家の知見を活用することで、SOARの効果を最大限に引き出すことができます。

関連記事:SOCサービスとは?内製との違い・選び方をわかりやすく解説

まとめ:SOARによる「インテリジェンス主導の対応」へ

SOARは、深刻化する「人材不足」と「脅威の増大」という2つの大きな課題を、「対応の自動化と標準化」によって解決する統合基盤です。セキュリティ運用を、受動的な対応から、インテリジェンスを活用した能動的な運用へと進化させます。

「検知」のSIEMと「対応」のSOARを連携させることで、変化し続ける脅威に負けない、強固でしなやかな防御体制を構築していきましょう。

【ホワイトペーパー】

人材不足・複雑化する脅威にどう立ち向かう?

MDRアウトソーシングで乗り越えるセキュリティ運用の壁

ダウンロード